Сокращение бюджета — испытание для любого IT-директора. Даже если компания растет и бизнес идет в гору, всегда находится повод пересмотреть расходы. А в кризис это превращается в постоянную реальность. IT-директор оказывается в положении хирурга: отрезать нужно так, чтобы пациент выжил и еще мог бегать дальше.

На практике экономия часто оборачивается куда более серьезными потерями. Сокращение затрат на инфраструктуру или резервирование может привести к многократным расходам на устранение аварий. А отказ от проектов развития превращает IT в «бэк-офис по ремонту ноутбуков». Ошибки здесь случаются регулярно, и именно они определяют, будет ли компания готова к будущему или застрянет в прошлом.

Иллюзия «быстрой экономии»

Самое соблазнительное решение при урезании бюджета — убрать то, что хорошо видно в Excel: подписки, сервисы, обучение сотрудников. Цифры сразу уменьшаются, отчет красиво смотрится, руководству есть что показать.

Но эта «экономия» почти всегда оборачивается издержками. В одном из проектов мы отказались от корпоративных инструментов совместной работы, решив, что хватит бесплатных аналогов. Формально задача выполнена — расходы снижены. Но через полгода в компании воцарился хаос: сотрудники ставили себе приложения кто во что горазд — бесплатные редакторы, сторонние облака, мессенджеры без шифрования. IT-служба перестала контролировать потоки данных, а риски утечек выросли в несколько раз. Экономия оказалась ничтожной по сравнению с угрозами.

Бесплатные или опенсорсные решения сами по себе не беда. При правильной поддержке и стандартах они вполне способны заменить коммерческий софт. Настоящая проблема возникает тогда, когда в компании начинается стихийность, каждый ставит то, что нравится, и в итоге получается «зоопарк» из десятков редакторов и мессенджеров, в котором невозможно ни обеспечить безопасность, ни дать нормальную поддержку.

Выход есть. Не обязательно держаться за дорогие корпоративные сервисы любой ценой. Иногда разумнее ограничить выбор: компания определяет набор бесплатных или опенсорсных инструментов, которые официально разрешены, и именно их предлагает сотрудникам. Так удается и сэкономить, и сохранить управляемость, и не превратить IT-среду в хаос. Именно поэтому резать по верхам опасно — правильнее считать полную стоимость владения (TCO). Иногда выгоднее сохранить корпоративный сервис, чем тушить пожары от бесконтрольного использования «бесплатного» софта.

Замораживание развития

Вторая типичная ошибка — заморозить проекты развития. На первый взгляд логично: трансформация подождет, давайте сохраним то, что работает. Но именно такие решения сильнее всего бьют по конкурентоспособности.

В одной клинике, где я участвовал в проекте, речь шла о запуске личного кабинета пациента (ЛКП). Планировалось, что пациенты смогут записываться онлайн, получать результаты анализов и выписки без визита в регистратуру, общаться с врачами через чат. Проект уже был на стадии пилота, но при оптимизации бюджета его заморозили: «офлайн-система справляется, потерпим».

Через год ситуация изменилась радикально. Конкурирующие клиники внедрили ЛКП и мобильные приложения, и пациенты начали переходить туда, где удобнее, где можно за пару кликов записаться на прием и получить результат анализа прямо в телефоне. В итоге экономия бюджета в моменте обернулась прямыми потерями выручки и падением лояльности пациентов. Чтобы догнать рынок, пришлось экстренно перезапускать проект уже в условиях жесткой конкуренции и с куда большими затратами.

Вывод прост: развитие нельзя резать одинаково. Пилоты и эксперименты можно отложить, но критичные проекты, такие как цифровые каналы для клиентов, телемедицина, онлайн-доступ к данным, должны быть защищены даже в кризис.

Экономия на безопасности

Когда речь заходит об оптимизации бюджета, кибербезопасность почти всегда оказывается под ударом. Угрозы кажутся абстрактными, а расходы на антивирусы, обновления и мониторинг — слишком конкретными. Часто можно услышать: «Мы не банк и не крупный холдинг, нас никто не будет атаковать».

На деле атаки затрагивают компании любого масштаба. Их последствия несоизмеримы с «сэкономленными» суммами: утечки баз клиентов, остановка бизнес-систем, зашифрованные документы.

Ошибка считать безопасность страховкой, которую можно отложить. Это обязательное условие стабильной работы, как пожарная сигнализация. Никому не приходит в голову ее отключить ради экономии, хотя она тоже кажется лишней до первого возгорания.

Оптимизация в безопасности возможна: стоит убирать дублирующие решения, переводить часть сервисов в облако. Но базовые вещи, такие как обновления, мониторинг, резервное копирование и защита каналов связи, должны быть неприкосновенны.

Люди как жертва оптимизации

Самая болезненная мера — это сокращение людей. На бумаге обычно всё красиво: убрали несколько специалистов, и вот уже минус несколько миллионов расходов.

Но дальше начинаются побочные эффекты. Уходят ключевые сотрудники, нагрузка распределяется на оставшихся, и они быстро выгорают. Растет текучка, падает качество, проекты затягиваются. То, что раньше решалось за день, теперь превращается в недели согласований. В глазах бизнеса IT-служба выглядит неэффективной.

Я сталкивался с ситуацией, когда при сокращении бюджета решили урезать команду аналитиков. «Ничего страшного, разработчики сами разберутся с требованиями» — звучало это вполне логично. На практике же оказалось, что без аналитиков бизнес-требования стали попадать в разработку в сыром виде. Разработчики тратили время на уточнения, задачи возвращались на доработку, ошибки множились. В итоге проект не ускорился и не подешевел — он стал дороже и медленнее. Экономия на зарплатах обернулась потерей темпа и качества, которое пришлось восстанавливать месяцами.

Команда — это не расход, а актив. Потеря экспертизы обходится дороже любой экономии. Сокращать стоит дублирующие роли или избыточные процессы, а не ключевых людей, на которых держится устойчивость бизнеса.

Ошибки в работе с аутсорсингом

Попытка сэкономить на всём часто ведет к максимальному аутсорсингу. Инфраструктура, поддержка, ключевые системы — это всё уходит наружу. На бумаге расходы действительно падают, но компания теряет экспертизу внутри.

Как только знание уходит к подрядчику, бизнес оказывается в зависимости. Любая доработка превращается в отдельный счет, скорость работы определяется SLA, а не потребностями компании.

Я видел, как организация полностью передала поддержку своей ERP подрядчику. Сначала решение казалось разумным: система стабильна, зачем держать штат. Но когда бизнес-процессы начали меняться, внутри оказалось некому даже описать задачу: все специалисты уже были у вендора. В результате компания оказалась в заложниках — дорого, медленно, зависимо, а стратегические изменения приходилось делать месяцами.

Ошибки здесь две:

- Выносить критичное без остатка. Если убрать из компании всех экспертов, бизнес лишается возможности управлять системой.

- Экономить на управлении подрядчиком. Часто думают, что аутсорсинг — это «передал и забыл». На практике без внутренних архитекторов и бизнес-аналитиков подрядчик работает вслепую, а компания теряет контроль.

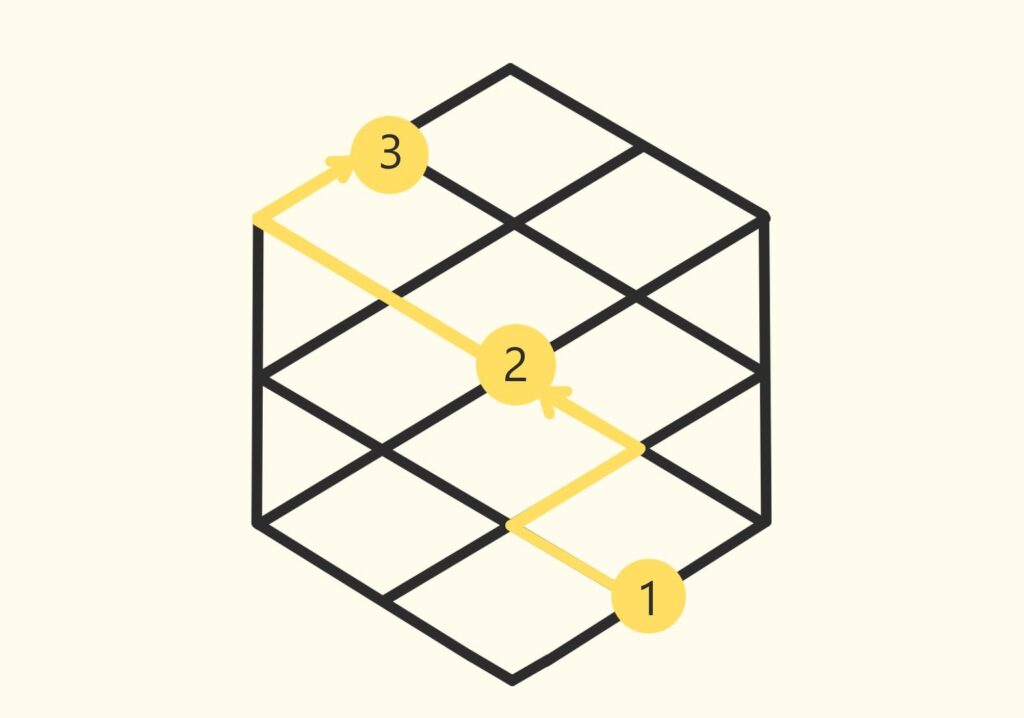

На мой взгляд, правильный подход к аутсорсингу другой:

- Критическое и стратегическое держим внутри. Это экспертиза по бизнес-логике, ключевые архитектурные решения, безопасность.

- Рутину отдаем наружу. Сопровождение рабочих мест, мониторинг инфраструктуры, типовые задачи поддержки.

- Сохраняем баланс. Внутри должно оставаться ядро команды, которое понимает процессы и управляет подрядчиками, а не наоборот.

Именно такой баланс позволяет действительно экономить, а не превращать компанию в заложника внешнего подрядчика.

Краткосрочная экономия против долгосрочных затрат

Еще одна ловушка — это смотреть только на ближайший год. Отказ от крупных внедрений кажется логичным: сэкономим сейчас, вернемся потом.

Но у ИТ-проектов есть инерция. Решения сегодня влияют на 3–5 лет вперед. Экономия оборачивается двойными расходами.

В одной компании, где я консультировал, обсуждалась автоматизация склада и логистики. Проект отложили — «не время, справимся вручную». Экономия выглядела солидно. Но через два года ручные процессы вылились в задержки, возвраты, путаницу в заказах. Потери превысили стоимость внедрения в несколько раз, а начинать пришлось с нуля, так как рынок и технологии уже ушли вперед.

Такие решения нужно оценивать не только по годовому бюджету, но и в горизонте нескольких лет: сколько стоят ошибки, простои, отставание от конкурентов. Иногда дешевле пережить инвестицию даже в тяжелый год, чем потом платить в несколько раз больше.

Проблема коммуникации

Эта ошибка не связана напрямую с цифрами, но последствия от нее самые разрушительные. Это коммуникация.

Когда бюджет режут, сотрудники видят только факты: отменили проекты, сократили коллег, урезали обучение. Но если никто не объяснил, зачем это делается и что будет дальше, решения кажутся хаотичными и несправедливыми. В итоге люди перестают проявлять инициативу и начинают работать для галочки, лишь бы не уволили.

Я видел такие ситуации: команда замыкалась в себе, предложения исчезали, мотивация падала. При этом положение дел объективно было некритическим, просто людям не объяснили, ради чего принимаются решения.

Коммуникация — это не «пояснительная записка». Это системная работа:

- Объяснять причины. Почему именно эта статья расходов сокращается, какие риски мы принимаем и как их компенсируем.

- Показывать картину будущего. Даже если она тяжелая, важно обозначить, что мы режем сейчас, чтобы сохранить ресурсы на ключевые проекты и удержать позиции завтра.

- Признавать проблемы честно. Люди быстро чувствуют фальшь. Лучше сказать прямо: «Да, сейчас будет сложнее», чем делать вид, что всё прекрасно.

- Вовлекать команду. Когда сотрудники понимают, что их мнение учитывают, они сами могут предложить идеи для оптимизации, нередко даже более разумные, чем те, что приходят сверху.

Роль IT-директора здесь не только в том, чтобы резать бюджет. Он должен выступать переводчиком между бизнесом и командой. Бизнесу нужно видеть экономию, а команде — понимать, ради чего это делается. Там, где коммуникация прозрачна, даже сложные решения принимаются с меньшими потерями для мотивации. Более того, сотрудники нередко становятся союзниками: они сами находят, где можно сэкономить без ущерба для качества работы.

Если же коммуникации нет, урезание превращается в удар по доверию. И это самая дорогая потеря, потому что доверие не купишь никаким бюджетом.

Заключение

В завершение стоит отметить, что сокращение бюджета — это неизбежная часть жизни IT-директора. Но ошибки при этом стоят дороже самой экономии. Урезать расходы можно по-разному: так, что бизнес почти не почувствует изменений, или так, что последствия придется разгребать годами.

Главное — не поддаваться иллюзии быстрой экономии. Нужно считать TCO, защищать стратегические проекты, не жертвовать безопасностью и людьми, грамотно выстраивать аутсорсинг, вести диалог с бизнесом и смотреть не только на ближайший год, но и на будущее.

Оптимизация бюджета — это не просто «сжать расходы». Это искусство расставлять приоритеты и защищать то, что критично для выживания и развития компании. IT-директор, который умеет делать это правильно, становится не «завхозом компьютеров», а стратегическим партнером бизнеса.